研究内容

古代人の起源と進化の理解に向けて

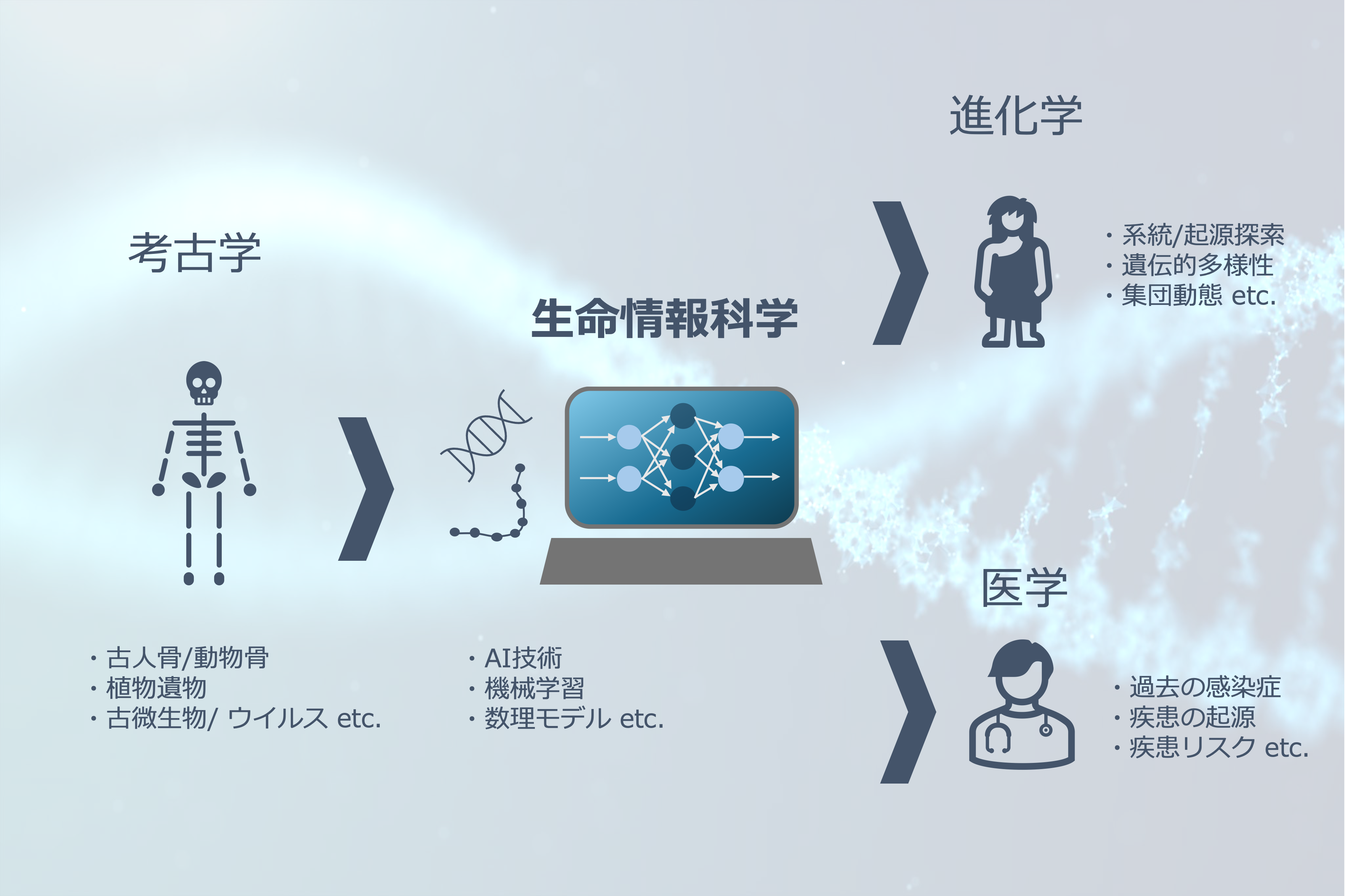

近年、古代情報を用いた研究が盛んに行われつつあります。では、なぜこのような研究がここ数年で急速に進展したのでしょうか。その背景には、「バイオインフォマティクス」と呼ばれる、生物を情報科学的な視点から分析し理解するための研究分野の発展が深く関係しています。従来、考古試料のDNA分析には、経年劣化によるDNAの分解、他個体や別種のDNAによる汚染、非常に限られたDNA量といった数多くの制約がありました。しかし、統計学や機械学習、深層学習、AIといった先端技術を駆使したバイオインフォマティクスの進歩により、こうした課題の多くが克服されつつあります。

AI・情報科学技術との融合

バイオインフォマティクス技術を活用することで、非常に短く断片化した古代DNAをコンピューター上で正確かつ効率的につなぎ合わせ、古代のゲノム復元(再構築)が可能になりました。また、病原体の起源系統を突き止めたり、異種・同種由来の汚染DNAの除去、さらには表現型の予測(復顔など)といった幅広い応用がバイオインフォマティクスによって可能となっています。これらの技術は、パレオゲノミクスの潜在能力を最大限に引き出し、古代人の起源探索や生命進化への理解を強力に推し進める原動力となっています。当研究室では、こうしたバイオインフォマティクス技術を主軸にヒトを中心とした動植物や微生物の起源や進化に対する理解を深めながら、医学や他分野との連携を含む文理医融合型研究を進めています。